こんにちは、もじゃさんです。

タロットを始めたばかりの方や始めようと思っている方は何から始めて、どうしていいかわからないことが多いですよね。

この記事ではタロットに興味を持ってもらうための情報をたっぷり紹介しています。

タロットの歴史やデッキの種類、占いのやり方、カードの象徴や意味をざざざっと説明していますので、気になったところを深堀してみるとタロットを深く学ぶきっかけになると思いますよ。

個別のカードの意味や読み解き方の深堀は別ページでしますので、併せてごらんくださいね。

では、行ってみましょう

はじめに:タロットの世界へようこそ!

タロットカードの世界へようこそ!タロットは、神秘的なシンボルと深遠な意味を持つカードで、数世紀にわたって人々を魅了し続けています。占いのツールとして広く知られているタロットですが、その歴史や成り立ちを知ることで、より深い理解と興味を持つことができます。

この記事では、タロットカードの歴史を振り返り、その神秘的な魅力を紹介します。タロットがどのようにして誕生し、進化してきたのかを知ることで、単なる占いの道具以上の価値を感じられるでしょう。

また、タロットカードの基本的な構成や象徴、リーディングの方法なども説明し、初心者でも分かりやすく理解できるように工夫しています。

2. タロットの起源と歴史

タロットの起源については、さまざまな説が存在し、その多くが神秘的な歴史に包まれています。一般的には、1392年のイタリアでタロットが誕生したとされていますが、その前身や影響を受けた文化についても議論が続いています。

古代エジプトとユダヤ説

タロットの起源について有名な説の一つは、古代エジプトに関連するものです。この説では、タロットは古代エジプトの神官たちが使用した「トートの書」という神秘的な書物に由来するとされています。

トートは知恵と魔術の神であり、この書物はエジプトの神秘的な知識を象徴すると言われています。ただし、歴史的な証拠は乏しく、エジプト説はあくまで神話や伝説に過ぎないとされています 。

ユダヤ教の神秘主義に関連する説も存在します。特に、カバラの教えとタロットの象徴との関連が指摘されています。カバラはユダヤ教の神秘的な教義体系であり、そのシンボリズムがタロットカードに反映されていると考えられています。

具体的には、タロットの大アルカナのカードがカバラの生命の木の各セフィラ(エネルギーの点)に対応しているという理論があります。

最古のデッキ:シャルル6世のタロット

最古のタロットデッキの一つとして知られるのが、1392年にフランスの王シャルル6世のために作られたカードです。

画家ジャックマン・グランゴヌール (Jacquemin Gringonneur)に作らせたものですが、現存していないため現在のタロットとの相違点は全く分かっていません。記録をたどれる最古のタロットカードとされています。

マムルーク・カードとその影響:

トルコのイスタンブール、トプカピ・サライ博物館に所蔵されているトランプ(プレイング・カード)やタロットカードに大きな影響を与えたカードデッキです。その起源は13世紀頃までさかのぼると推測されています。

マムルーク・カードは、一つのスートが10枚の数札と3枚のコート・カード(王、総督、副総督)の13枚で出来ており、これが四つのスート(ポロのステッキ、コイン、剣、カップ)の計52枚のカードであったと現在では考えられています。この構成は、後のタロットカードの基本構造に非常に似ています。

中世ヨーロッパのタロット

シャルル6世のタロットの登場以降、貴族のステータスの一部として画家などに作らせて所持していることが多かった当時のタロットカード。現在のその芸術性が認められ美術館や個人収集家のもとに貯蔵されています。

そんなデッキの代表的なものを紹介します。

ヴィスコンティ・スフォルツァ版タロットカード

15世紀にミラノ公のフランチェスコ・スフォルツァなどが、画家に描かせた、約15デッキのタロットを総称したものである。塔や悪魔のカードが欠損しており、完全なデッキは残されていないが、コレクションによっては、同一のカードで構成された、多くの絵札が残されているものもある。 最も有名な三大コレクションについては、以下で詳細に説明する。

キャリー・イェール版

キャリー家のカードゲームのコレクションでヴィスコンティ・ディ・モドローネ版としても知られています。このデッキは1442年と1447年の間に製作されたとされる。

現在は11枚の大アルカナ、17枚の人物札、金貨の3を除いた数札39枚の、計67枚が現存し、札のサイズは 189 × 90 mm。

通常の大アルカナの他に「信仰」「希望」「慈善」の三枚のカードが加えられている。人物札も、「女騎士」と「メイド」が加えられている。よって制作時には86枚で構成されていたと考えられています。

すべての大アルカナと人物札の背景は金箔で、すべての数札の背景は銀で装飾されているなどかなり豪華な作りになっています。このデッキは1967年にイェール大学図書館に寄贈されました。

ブレラ・ブランビラ版

1909年、ヴェネツィアでこのデッキを取得したジョヴァンニ・ブランビラの名前にちなみ名付けられました。

1463年にフランチェスコ・スフォルツァ の注文でボニファチオ・ベンボ(en:Bonifacio Bembo)(1447 年-1477年活躍)によって描かれた。

現在48枚が現存している。そのうち大アルカナは皇帝と運命の輪の2枚が現存し、小アルカナでは、金貨の4を除く全数札と、杯の騎士とペイジ、金貨の騎士とペイジ、棒の女王と騎士とペイジが現存しています。これらは、イタリアのミラノにあるブレラ美術館に納められています。

ピアポント・モルガン・ベルガモ版

別名コッレオーニ・バリオーニ版ともフランチェスコ・スフォルツァ版とも呼ばれています。

このデッキは、1451年前後に制作された。 もともとは78枚で構成されていたと考えられており、現在では大アルカナの悪魔と塔のカードが欠落し20枚の大アルカナ、15枚の人物札、そして39枚の数札の、合計74枚が残っています。

このデッキのうち

35枚をモルガン・ライブラリーが所蔵。

アッカデミア・カッラーラ美術館が26枚を所蔵。

個人所有でベルガモ地方のコッレオーニ家が13枚所蔵。

となっています。

大アルカナと人物札は背景に金箔が使用されている。数札の背景はクリーム色をベースに花と蔓をモチーフにした装飾が施されている。全てのカードに青い縁取りが装飾されている。

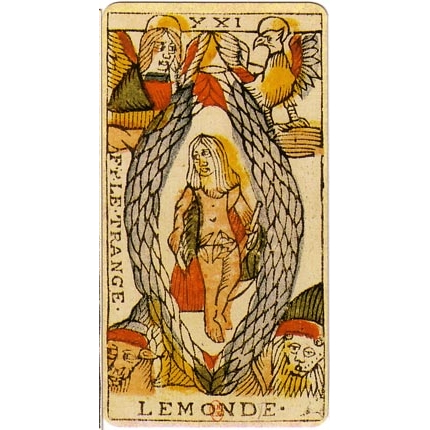

マルセイユ版タロット

フランスの歴史に於いて、文献等に初めてタロットを含む「プレイングカード」に関わる言及が見られたのは1482年とされています。

遅くとも16世紀末頃にはリヨンやルーアンを中心としてタロットの製造が行われるようになりました。地中海という地理的なメリットを活かし、他国の文化を吸収しやすかったことも含め印刷・製紙業・木版印刷・銅版印刷に関わる技術が発展し、17世紀頃にはマルセイユを始め、トゥーロン、ボルドーなどの地中海沿岸部を始め、フランスの各所でもカードが製造されるようになりました。

しかしながら、歴史上遡ることのできる範囲において初めて「マルセイユ版タロット」の絵柄が確認されるのは、マルセイユではなく17世紀後半のパリでした。

ジャン・ノブレによって作成されたタロットカードが「マルセイユ版タロット」の絵柄をもつ最も古いデッキとして有力視されています。

このデザインが、後にタロットカードのデザインとして一般的なものとなり、これを元にした様々なバリエーションのカードがフランス各地で生産されることになりました。

1930年代にグリモー社が、ニコラ・コンヴェルという18世紀のマルセイユのカードメイカーの作ったタロットを「マルセイユのタロット」の名で復刻したことが、マルセイユ版と呼ばれるようになったきっかけとされています。

主な特徴

- 木版画調のラフな絵柄: 現代のタロットカードとは異なる素朴で直感的なデザインが魅力です。

- 大アルカナの配列順序: マルセイユ版ではカード番号8が「正義」、11が「力」となっており、ウェイト版とは順序が逆です。

現代における影響

マルセイユ版タロットは、その歴史的な価値と象徴体系から、現代でも多くの研究者や占い師に使用されています。特にシンプルなデザインと深い象徴性は、タロットの初心者にもわかりやすく、多くの人々に愛されています。

タロットの進化と変遷

タロットカードの歴史は、14世紀のヨーロッパに始まります。当初はカードゲームとして使われていましたが、次第に占いや神秘主義のツールとして発展しました。

15世紀には、イタリアでヴィスコンティ・スフォルツァ版タロットが制作され、豪華なデザインが特徴でした。18世紀になると、エッティラ(ジャン=バティスト・アリエット)がタロットを占い専用のデッキとして再構築し、エジプト起源説を提唱しました。

19世紀末には、黄金の夜明け団がタロットを深く研究し、現代の象徴体系を確立しました。この過程を通じて、タロットは占いと精神的成長のための重要なツールとなりました。

エッティラがフランスでタロットを流行らせた

エッティラ版タロットは18世紀後半にエッティラ(本名:ジャン=バティスト・アリエット)によって開発されました。彼は、1783年から1785年の間に「タロットと呼ばれるカードのパックで楽しむ方法」という4部作を出版し、タロット占いやカード占いの基礎を築きました。

フリーメイソン会員のクール・ド・ジェブランとド・メレが提唱した「タロット起源エジプト説」に影響を受けたエッティラは、従来のタロットを古代エジプト式に修正し、1789年に史上初の占い専用タロット「エッティラ・タロット」を製作しました。

この秘教的絵柄のタロットは、フランスで占い用タロットとして広まり、多くのバージョンが作られました。

エッティラはタロットカードを単なるゲームから占い専用のツールとして再定義し、独自のデザインと意味体系を導入しました。彼はタロットの起源を古代エジプトに求め、カードにエジプト神話の要素を取り入れたのです。

このアプローチは、タロットカードの象徴や解釈に新たな視点を提供し、以後のタロットデッキや占術に大きな影響を与えました。

エッティラ版タロットは、その後の占い師たちによって広く使用され、特に19世紀後半までマルセイユ版タロットを隅に追いやるほどの人気を博しました。このデッキは、フランスの占い師たちの間で主流となり、多くの占い師に愛用されるようになったのです。

エッティラの影響は、現代のタロット占いの基盤を築き、多くの占い師にとって重要なツールとなっています。

このように、エッティラ版タロットは、タロットの歴史と占い文化において重要な位置を占めています。エッティラの業績は、タロットカードが単なる娯楽の道具から深遠な象徴体系を持つ占いのツールへと進化する過程を象徴しています。

彼のアプローチとデザインは、現代のタロット占いの実践においても重要な役割を果たしており、その影響は今なお続いています。

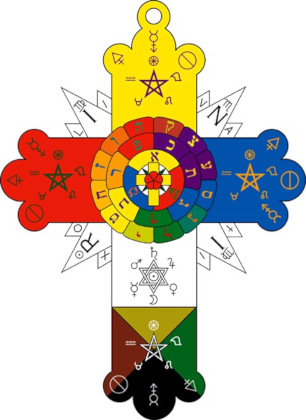

黄金の夜明け団とタロット

黄金の夜明け団がタロットに与えた影響を解説します。

黄金の夜明け団は、近現代の西洋魔術の思想信仰と実践に強い影響を与えた、19世紀末のイギリスで創設された儀式魔術を実践する西洋魔術結社です。

当時の科学的な客観性を重視する世相に反発し独自のオカルティスティックな雰囲気で、中産階級の参加者を集めたり、詩人・劇作家のイェイツ等の同時代の芸術家たちも惹きつけたり、人気と影響力は1890年代にピークに達し神殿をも立てるまでになりました。しかし、その後のスキャンダルや内紛により団は消滅しました。

ゴールデンドーン版タロット

現在でも販売されているものは「金の夜明け団 (Golden Dawn)」内で使われたカードの復刻版です。

『黄金の夜明け団』の創設者マグレガー・メイザースなどによる秘教ノートを基に、妻のミナが作画したオリジナルをロバート・ウォン博士が筆写し、アメリカのオカルティスト/魔術師であるイスラエル・リガルティにより発表されました。

あらゆる分野の知識を統合した教義や、高度な研究をつめこんだタロットカードと言われています。

裏面には黄金の夜明け団のエンブレムが書かれており上下が分かってしまうためタロットリーディングには不向きといわれていますが、このデッキ自体は逆位置は採用しておらずレイアウトやカードの意味とインスピレーションを重要視しているため問題ないとしています。

このデッキをもとに、

カードの正しさと神秘を追求したうえ、「わかりやすさ」をいれてカードを広めようと工夫したウェイト版タロットと、

魔術師として名高いクロウリーの知識を込めたカードで、正しい解釈を読み取るために解説書が必要と言われており、「わかりやすさ」ではなく、魔術の力を取り入れることに重きを置いているトートタロットが

作られました。

タロットカードにふれるとき、ぜひこの歴史や関係性を思い出してくださいね。

ウェイト版タロット

世界で最も有名なウェイト版タロットについて説明します。

ウェイト版タロット(Rider-Waite Tarot Deck)は、1909年にアーサー・エドワード・ウェイトとパメラ・コールマン・スミスによって制作されました。このデッキは、黄金の夜明け団の教義と象徴体系に基づいて設計されており、現在最も広く使用されているタロットデッキの一つです。

ウェイトは、黄金の夜明け団のメンバーであり、彼の神秘主義的な知識をもとにデッキをデザインしました。

アール・ヌーヴォー調の親しみやすい絵柄で大ブームとなる。以後、イギリスでタロットと言えば、ほとんどこれを指すほどになった。別名でライダー版とも呼ばれています。

初心者から上級者まで幅広いユーザーに対応しており、そのシンプルで直感的なデザインは、初めてタロットを学ぶ人々にも分かりやすいとされています。また、パメラ・コールマン・スミスの芸術的なタッチは、カードに視覚的な美しさを加えており、占いの過程を豊かにしています。

ウェイト版タロットは、他の多くのタロットデッキに影響を与え、現代のタロット占いのスタンダードとなっています。その象徴体系とデザインは、多くのタロット愛好者や占い師にとって基本的な学びのツールとなっており、世界中で広く使用されています。

しかしながら、黄金の夜明け団が教義の中心に据えていたカバラ的見地に基づいて作成されているにもかかわらず、現代の魔術結社の多くが逆位置解釈を採用していない事や、数枚のカードで絵に使われている色彩が実際のカード対応色と違っているものがある事から、団内の知識が安易に流出する事を避けたのではないかともいわれています。

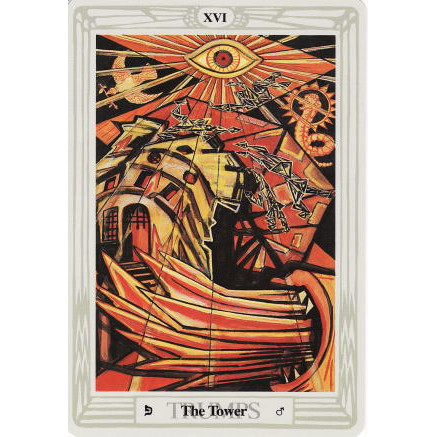

トート・タロット

アレイスター・クロウリーによって創作されたトート・タロットについて解説します。

トート・タロット(Thoth Tarot)は、20世紀初頭の有名なオカルティストであるアレイスター・クロウリーによって創作されました。クロウリーは、神秘主義やオカルトの探求で知られ、その教義や実践は多くの人々に影響を与えました。

トート・タロットは、彼の神秘主義と魔術理論を反映したデッキで、画家のレディー・フリーダ・ハリスがその教義とクロウリー独自の解釈を基にデザインを作成したとされています。

実際のところは、フリーダがクロウリーを監修者として雇い制作を行ったようです。

1938年に制作を開始して、当初は数か月間で完成させる予定だったが5年もかかり、1944年に、クロウリーによるタロット解説書『トートの書(英語版)』の挿絵として発表されたのが世に出た最初の作品となりました。

しかし、カードとしての出版は長らくかなわず、クロウリーの逝去から22年後の1969年になって、友人の手によりようやくカード化されました。主な特徴として、やや大判のサイズと、複雑にして象徴的な絵柄が挙げられます。

ウェイト版などと同じく、黄金の夜明け団の教義に基づいてはいるが、クロウリー独自の解釈も加わっており、カードの絵柄や名前などかなり相違点がある。

また、トートタロットでは一般的に呼称される大アルカナを『アテュ』と呼称し、小アルカナを『スモール・カード』と呼称している点も大きな違いです。

現代の芸術性の高いタロットデッキ

現代では、様々なコンセプトのデッキが作られており、芸術性も高いためコレクションして集めている人も多いです。

そこで、ちょっと変わっていて、人気のあるタロットデッキを紹介します。

モーガン・グリア版タロット

モーガン・グリア版タロット(Morgan-Greer Tarot)は、1979年に作成されたデッキで、Arthur Edward Waite(アーサー・エドワード・ウェイト)とPaul Foster Case(ポール・フォスター・ケース)の共同研究で、「絵柄の詳細を見る前でも色彩によって各カードの感情的な反応を生み出せるカード」をとアーティストのBill Greer(ビル・グリア)に色を選ばせました。

ウェイト版タロットに基づいていますが、より鮮やかで詳細な絵柄が特徴です。視覚的に魅力的で、初心者にも使いやすいデッキです。

78枚のカードはフチがなく、全面にイラストが描かれ、タロットのその象徴性と物語をとても密接で親密な視点から見ることができます。

美しく刺激的で迫力のあるアートワークによって、読み手をカードの世界に引き込みます。

初版から現在でも多くの人に使われているロングセラーなタロットデッキです。

ワイルド・アンノウン・タロット

ワイルド・アンノウン・タロット(The Wild Unknown Tarot)は、アーティストのキム・クランズによって伝統的なマルセイユ版タロットを現代風にアレンジした作成されたデッキです。

自然界や動物をモチーフにした独自のデザインが特徴で、現代的で美しいアートワークが人気を集めています。瞑想や自己探求に適したデッキとして、多くの人々に使用されています。

ゴールデンアールヌーボータロット

ミュシャ タロットを手掛けたアーティストGiulia F. Massaglia によるニューデッキです。

花や植物などの有機的なモチーフや自由曲線の組み合わせによる従来の様式に囚われない装飾性や、鉄やガラスといった当時の新素材の利用などが特徴のアールヌーボー様式を取り入れたデザインになっています。

美しいイラストが特徴で、各カードに金箔の装飾が施されており、豪華で芸術的な仕上がりです。

リーディングの際にカードの象徴性を直感的に感じ取りやすくなっています。ウェイト版の伝統的な象徴を維持しつつも、アールヌーボー特有のエレガントなスタイルが加わることで、タロットの魅力がさらに引き立てられています。

キラキラと輝くカードはリーディングに用いなくても見ているだけでテンションが上がります。

ヴィジョンタロット

写真をもとにCGでデザインし15世紀の世界感を表現した何とも神秘的な美しさのあるタロットカードです。私が使っているデッキです。

大アルカナは、伝統的な「マルセイユ版」にならって構成されています。

小アルカナの1から10までのカードは、数字に対応したスートの象徴が描かれただけのシンプルなデザイン。ここからイメージを受け取るのはなかなか難しいですが、逆に言えば既存のデザインからないイメージも受け取りやすくなっています。

タロットの象徴と意味

タロットといえば象徴と意味ですよね。タロットを学ぼうと思って最初に手を出すところかと思います。

タロットカードは、占いや自己探求のツールとして長い歴史を持っています。そして人々を引き付ける魅力はカードに描かれた象徴的なイメージとその深い意味と無限の読み解き方にあると思います。

ここでは、タロットカードの基本構成を紹介し、各カードの象徴と意味を簡単に紹介します。詳しくやっているととんでもない文字の量になるのでさわりだけ。

タロットカードの基本構成: 大アルカナと小アルカナ

タロットカードは、大きく2つのカテゴリーに分かれます。大アルカナと小アルカナです。大アルカナは22枚のカードで、人生の重要なテーマや精神的な教訓を象徴しています。

例えば、「愚者」は新たな始まりや無限の可能性を示し、「世界」は完成や達成を象徴します。

一方、小アルカナは56枚のカードで、日常生活の出来事や感情を反映しています。小アルカナはさらに4つのスート(ワンド、カップ、ソード、ペンタクル)に分かれており、それぞれが異なる側面を象徴します。

ワンドは創造力や行動、カップは感情や愛、ソードは知識や決断、ペンタクルは物質的な富や現実の側面を表しています。

大アルカナと小アルカナの詳細な解説は、個別のページで紹介しますが、まずはその基本的な構成と役割を理解することで、タロットカードのリーディングに対する深い洞察を得ることができます。タロットカードの象徴と意味を知ることで、カードを使った占いや瞑想がより効果的になるでしょう。

各カードの象徴と意味

大アルカナの象徴

- 愚者 - 新しい旅立ち、無垢、無限の可能性

- 魔術師 - 意志力、創造力、技術

- 女教皇 - 内なる知恵、秘密、インスピレーション

- 女帝 - 母性、豊穣、権力

- 皇帝 - 指導力、権威、秩序

- 教皇 - 伝統、信念、教育

- 恋人 - 選択、愛、調和

- 戦車 - 勝利、決意、前進

- 力 - 勇気、統制力、内なる強さ

- 隠者 - 内省、孤独、英知

- 運命の輪 - 変化、循環、再生

- 正義 - 公平さ、調和、バランス

- 吊られた男 - 犠牲、再生、新たな視点

- 死神 - 終焉、変容、再生

- 節制 - 自制心、節制、中庸

- 悪魔 - 堕落、誘惑、欲望

- 塔 - 破壊、激変、啓発

- 星 - 希望、インスピレーション、夢

- 月 - 幻影、錯覚、潜在意識

- 太陽 - 喜び、明晰、成功

- 審判 - 再生、目覚め、新しい始まり

- 世界 - 成就、統合、完全性

小アルカナの象徴

各小アルカナのスートには、エース(始まり)、2~10(プロセス)、ペイジ/騎士/女王/王(資質や特性)のカードがあり、状況や問題の様々な側面を示します。

スート

スートとは、小アルカナの4つの象徴で火・水・風・地になぞられ、森羅万象の源とされています。大アルカナの世界にはこの四つの象徴も描かれています。

四大元素の区分は、西洋占星術や錬金術も含め、多くの伝統的な考え方にみられていて、とても古い歴史があります。それぞれの象徴があらわす意味は以下の通りです。

ワンド/棒 :エネルギー、創造力、活力、行動力を表す。

カップ/杯:感情、愛情、交流、インスピレーションを表す。

ソード/剣:知性、真理、決断力、対立を表す。

ペンタクル/金:物質性、現実、富、安定を表す。

ヌーメラルカード(数札)

文字通りカードに数が描かれています。大アルカナが描く「魂の成長の物語」の中で起こる、具体的な出来事や状況などを表します。大アルカナとリンクしていますので、それぞれ割り振られている数にも象徴と意味がリンクしていることを知っているとリーディングにとても役立ちます。

エース(1): 新たな始まり、潜在能力、創造のエネルギー。

2: 二元性、バランス、選択。

3: 成長、創造、協力。

4: 安定、構造、基盤。

5: 変化、挑戦、葛藤。

6: 調和、回復、成功。

7: 内省、探求、自己発見。

8: 力、達成、再評価。

9: 完成、成就、独立。

10: 完成、変化のサイクル、新たな始まりへの準備

コートカード(人物カード)

このカードの人物は、相談者自身や、リーディング内容に関連する人物、またカードの人物像の役割を表します。トランプの絵札が元になっているともいわれています。

ペイジ(Page)

- 人物を指し示すとき: 若者や子供(10代から20代前半)

- 象徴する資質や特性:

- 好奇心: 新しいアイデアや経験への興味

- 学習意欲: 新しいスキルや知識を習得する意欲

- メッセンジャー: 新しい情報や機会を伝える

- 状況や問題の側面:

- 新しい始まり: 新しいプロジェクトや関係の始まり

- 学習と成長: 学習や訓練が必要な状況

騎士(Knight)

- 人物を指し示すとき: 若い成人(20代から30代)

- 象徴する資質や特性:

- 行動力: 決断力と行動力がある

- 冒険心: 新しい挑戦や冒険に向かう意欲

- 守護者: 他人を守るための強い意志

- 状況や問題の側面:

- 変化と移行: 移動や変化を伴う状況

- 積極的な行動: 積極的に行動を起こす必要がある

女王(Queen)

- 人物を指し示すとき: 成人女性(30代から50代)

- 象徴する資質や特性:

- 養育力: 他者を育て、サポートする力

- 直感: 深い直感力と理解力

- 成熟した女性: 感情的に成熟している

- 状況や問題の側面:

- 感情と直感の重要性: 感情や直感が重要な役割を果たす

- 支援と育成: 他者を支援し育成する必要がある

王(King)

- 人物を指し示すとき: 成人男性(40代から60代)

- 象徴する資質や特性:

- リーダーシップ: 強いリーダーシップと統率力

- 権威: 社会的な地位や権威

- 成熟した男性: 知恵と経験を持つ

- 状況や問題の側面:

- 決断力と責任: 重要な決断を下す必要がある

- 統制と指導: 状況を統制し指導する必要がある

タロット占いの基本

タロット占いは、レイアウトに込められた意味とそこに出たカードを、相談者の想いを受けて読み解いていきます。その深淵の最初の一歩を簡単ですが説明します。

タロット占いの基本

タロット占いとは、カードを特定の形に並べ(スプレッド)、そのカードの意味と相互関係から、相談者の状況や課題を受け取って、アドバイスや具体的な行動を読み取るプロセスです。

一般的なリーディングの手順は以下の通りです。

1. 質問や関心事を明確にする

2. クライアントの質問に意識を集中しながら、カードをカットとシャッフルする

カットはカードの順番を変えることが目的

シャッフルはカードの向きを変えることが目的

3. スプレッドの形に従ってカードを引く

4. 各カードの象徴的な意味を解釈する

5. カードの配置と組み合わせから全体の意味を読み解く

6. 質問者に分かりやすく伝える

リーディングではカードの象徴的意味を理解するだけでなく、直観力と解釈力も大切です。カードは一つの視点を提示するにすぎず、読み手が状況に合わせて幅広い解釈をする必要があります。

初心者向けスプレッド

初めてタロットリーディングに挑戦する場合は、簡単なスプレッドから始めるのが無難です。以下が代表的な初心者向けスプレッドです。

・1枚引き: 簡単な質問に対する大まかな答えが得られます。直感を磨くのに適しています。

・3枚スプレッド: 過去・現在・未来を表すスプレッドです。状況の全体像が分かります。

・ケルト式テンスプレッド: 10枚のカードを十字に並べ、現在の課題や影響要因、助言を得られます。やや複雑ですが、多角的な視点が得られます。

・ホースシュー: 7枚のカードを蹄鉄の形に並べ、状況の流れや影響を大まかに捉えられます。

質問や目的に合わせてスプレッドを選び、少しずつ慣れていくことが大切です。

私はケルト式テンスプレッドを使うことが多いです。クライアントの相談内容や出たカードからイメージによっては、レイアウトにもう一枚使いして読み解くこともあります。

レイアウトは「設定する」ということがとっても重要です。レイアウトについても別ページで詳しく解説いたします。

リーディングの実践例

ここで、3枚スプレッドのリーディング例を紹介します。質問は「新しい仕事を見つける際に気をつけるべきことは?」です。

1枚目(過去):剣の8 - 一時的な敗北や落胆を示し、前の仕事に失敗した過去があることを示唆しています。

2枚目(現在):力 - 目標をたっせうする力も手段も手に入っているので、自分の力を信じ、本能的な部分と理性のバランスを取る必要があることを表しています。

3枚目(未来):ワンドの2 - 新しい旅立ちのシンボルで、やる気をもって適切な行動さえ取れば前に進める状況にあることを意味しています。

総合して解釈すると、過去の失敗を乗り越え、自分の内なる力や勇気を信じれば、新しい仕事に向けて前進できる可能性が示唆されています。しかし慎重さも求められる状況です。

このように、カードの意味を現実の文脈に重ね合わせ、示唆を汲み取ることがリーディングの肝になります。

タロットにまつわる雑学

神秘的で何とも魅力的なタロットですが、明らかになっていない部分も多いです。そして、その不思議さから色んな逸話も多いのです。

その一部を紹介したいと思います。

タロットの語源について

タロットの語源は、その歴史と同様に謎めいており、未だに完全な解明には至っていません。しかし、様々な説が存在し、それぞれがタロットカードに秘められた意味合いを垣間見せてくれます。

1. イタリア語起源説:tarocchiからtarotへ

最も一般的な説の一つは、イタリア語の「tarocchi」が語源であるというものです。「Tarocchi」は15世紀に北イタリアで流行したカードゲームの名前であり、それがフランス語を経て「tarot」へと変化したと考えられています。

この説の興味深い点は、tarocchiという言葉自体が明確な起源を持っていないことです。アラビア語、古代エジプト語、さらにはインドのサンスクリット語など、様々な言語との関連性が指摘されていますが、確証は得られていません。

2. エジプト語起源説:王の道を示す神秘的な言葉

もう一つの有力な説は、エジプト語の「Tar」(道)と「Ro」(王)が語源であるというものです。この説では、「tarot」は「王の道」という意味になり、タロットカードが古代エジプトの神秘的な知識に基づいていることを示唆しています。

確かに、タロットカードには、占星術や錬金術など、古代エジプトの思想体系と関連するシンボルが描かれています。この説は、タロットカードが単なる占い道具ではなく、より深い叡智を秘めたものであることを示唆していると言えるでしょう。

3. その他の興味深い仮説

上記以外にも、タロットの語源に関する様々な仮説が存在します。

- ヘブライ語の「Torah」(教え)から派生したという説

- 古代ケルトの言葉から派生したという説

- タロットカードが元々ゲーム用ではなく、占い用だったという説

これらの説はいずれも、タロットカードの起源と意味合いについて確定的な根拠はありませんが、調べてみると「なるほど!」となります。

タロットの語源は、未だに完全には解明されていません。しかし、それぞれの説がタロットカードに秘められた奥深さを示唆しており、その魅力をより深く理解させてくれます。

タロットが先?カバラが先?

タロットにはユダヤ教の秘伝"カバラ"と関係があるとされますが、カバラに先立ってタロットが先に存在していたとされる説があります。

フランスの有名な占い師のエッテイラ(本名:ジャン=バティスト・アリエット)がタロットを一般にも取り入れられるように宗教色を強めた解釈を取り入れたことが原因とも言われています。

トランプのようなカードの起源は紀元前3000年ころの古代エジプトとも12世紀以前の中国ともいわれています。カード→タロットの流れが起源とするならばカバラ数秘術の前と主張することもできます。

しかし、この説は、史料に基づく考察ではなく、エッテイラ独自の解釈による説なので真偽のほどは定かではないと思います。

でも、現在でもつかわれているタロット占いの基礎を作った偉大な人物であることは間違いないです。いろんな職業を体験していたのでマーケティング能力にも長けていたと思います。

とても魅力的な人物なので、別ページでも紹介したいですね。

タロットとポップカルチャー

近年、タロットは占いという枠を超え、ポップカルチャーの一部として広く親しまれています。その背景には、様々な要素が絡み合っています。

伝統的なライダーウェイト版をはじめ、様々なデザインやテーマのタロットが続々と誕生しています。映画、アニメ、ゲーム、音楽など、現代的なモチーフを取り入れたものも多く、親しみやすさから人気を集めています。

イラストレーターやアーティストにとって、タロットは独創的な作品を生み出すためのインスピレーションの源となっています。ユニークなデザインのタロットデッキは、コレクターアイテムとしても注目を集めています。

例えば、『魔法騎士レイアース』『カードキャプターさくら』『XXXHOLiC』『X』などの著書で有名なCLAMPは『X』のコレクションボックスに特典として作品を象徴するモチーフであるタロットカードを特典に封入するキャンペーンも実施していました。

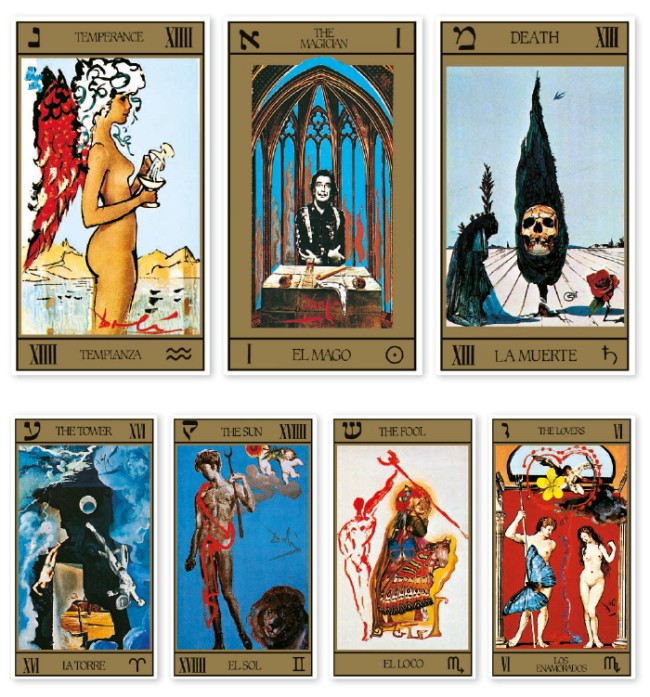

画家サルバドール・ダリのデザインした"ダリ・タロット"は、今でも人気です。

魔術師のカードにはダリ本人が描かれて、別のカードには妻のガラも登場します。今度買います!

このように、タロットは占術の世界のみならず、芸術文化、ポップカルチャーにも多大な影響を与えてきました。

まとめ

かなり長くなってしまいましたが、気になるいろんな話題があったことと思います。その話題を足掛かりにタロットの深淵なる世界に足を踏み入れてみてください。

タロットについて最も重要な3点をまとめますと、

- 歴史と象徴性

タロットには長い歴史があり、様々な文化から影響を受けた豊かな象徴性があります。大アルカナの22枚のカードは人生の重要なテーマを表し、深遠な意味が込められています。

- 自己探求とインスピレーションのツール

タロットリーディングでは、カードの象徴的な意味から洞察を得ることができます。占いを超えて、自己探求やインスピレーションを得るツールとしても活用できます。

- 芸術性と多様性

時代とともに進化を遂げてきたタロットには、様々なアーティストによる芸術的でユニークなデッキが存在します。芸術性の高さと多様性に富んでいます。

つまり、タロットは象徴に富む歴史的価値、自己探求の道具としての価値、そして芸術性と多様性を持つ、魅力的なツールであると言えます。

タロットカードは長い歴史の中で、単なるカードゲームから占いの道具へと進化を遂げてきました。中世ヨーロッパに端を発し、エジプト起源説やカバラとの関連性が唱えられるなど、神秘的なロマンに包まれています。

時代とともにさまざまな芸術家や精神家によってデザインが洗練されてきたタロットカードは、豊かなシンボリズムと深遠な意味合いを持つに至りました。大アルカナの22枚のカードは人生の重要なテーマを表し、小アルカナは日常の出来事や心の動きを映し出します。カードひとつひとつが物語を宿しているのです。

タロットリーディングでは、質問や関心事に合わせてカードをスプレッドし、カードの象徴的な意味や配置から洞察を得ます。カードは一つの手がかりを示すだけで、読み手の解釈力と直観力が大切になってきます。経験を重ねるごとに、タロットの言葉を習熟し、人生の指針を見出せるようになるでしょう。

芸術性と神秘性を併せ持つタロットは、単なる占術の域を超え、自己探求や気づきのツールとしても高く評価されています。ポップカルチャーにも多大な影響を与え続けているタロットの魅力は、未知なるものへの好奇心を掻き立てるところにあるのかもしれません。

タロットの世界に一歩を踏み出せば、新たな冒険が待っていることでしょう。カードに秘められた知恵を学び、自分自身の可能性に気付くチャンスが広がるに違いありません。